「場」に立ち入るということ(荒木優光「一聴永楽」の感想)

展覧会「200年をたがやす」が秋田市文化創造館ほかで開かれている。

秋田市文化創造館は2021年3月にオープンした文化施設。この展覧会はそのオープン企画みたいな位置づけで進行しているプロジェクトの一部で、現在催されている展示期間「みせる」は、7月1日から9月26日までの会期となっている。

食・工芸・生活・美術・舞台の5分野でそれぞれにキュレーターを迎えつつ、いろいろとおもしろそうな企画展示をやっているのだが、この記事ではそこから、荒木優光による「一聴永楽」という作品を取り上げる。

この記事の位置づけ

この記事の筆者はべつに現代アートが専門なのではない。Webライターみたいな仕事もしているのだけれど、この名前で商業向けの記事を書いていたりはしないし、実質的にただの無職である。

この企画展に立ち寄ったのはたまたま近所を通りかかったからで、この記事を書くのだって個人的な関心からちょっと思うところのある内容だったからに過ぎない。

そんな感じだから、近年の現代アート事情なんて私にはさっぱりわからないのだが、私的な感覚では、「200年をたがやす」の展示内容は「地方で見れる展示のわりにイマっぽい」ものだと思う。少なくとも、秋田市中心部にかぎっていえば、空間展示的な作品もある企画展がこれくらいの規模で開かれるというのはなかなか大胆な試みであるように思われる。

同展のなかでも、たとえば、皆川嘉左ヱ門の木彫なんかについては、小難しい解説は必要ないだろう。その「場」に行ってみれば鑑賞できるし、見ごたえみたいなものだってきっと十二分に感じられる。一方で、現代アートのなかには、そこで見たところで結局何だかさっぱりわからないような作品が少なくないのも事実だ。この企画展のなかだと、荒木優光「一聴永楽」はその最たるものかもしれない。

荒木優光は、その界隈では「音場(sound field)」をデザインするアーティストとして紹介される人物らしく、シアターピースやインスタレーションなどを多く手がけている。「一聴永楽」に関していうと、このぶっちゃけなんだかわからない音が鳴っている謎の空間が、秋田市の街なかに唐突に出現しているあの感じこそが狙いなのだろうと思うのだけど、正直なんだかわからない人にとってはわけがわからないものだろう。

パンフレットや音声案内なんかに頼りになる解説があったりするとまた別なのかもしれないけど、この企画展にそういうものは用意されていない。キュレーターや美術批評などを仕事にしているような人が解説らしい解説を書いてしまうとそれが「正解」みたいに受け取られてしまってよくないだとか、まあいろいろと事情があるのだろうが、しかし、本当に手がかりが何もないままだと、あれはさすがに何もわからなさすぎる気もする。

そこでこの記事では、私と同じようにたまたまあの作品に遭遇してしまった人向けに、鑑賞のためのひとつの手がかりになりそうな感想を書くことにしたい。

荒木優光「一聴永楽」について

荒木優光ってどこの誰だよみたいなことは(私もよく知らないので)各自でググってもらうとして、さしあたり「インスタレーション・アート」という用語について、簡単に説明しておこう。

インスタレーション(installation)の原義は「取り付けること」とか「設置すること」くらいの意味である。私たちに身近な用例としては「アプリをインストールすること(その作業)」と同じ英単語だ。これが現代アートの文脈だと、ほかならないその場所に設置することによって、はじめて何かの意味が立ち現れるような作品(そういう表現形式)をさして用いられる。

インスタレーション|美術手帖

絵画や彫刻であれば、いわば「物」としての実体が、作品それ自体と同一視される。だから、たとえば皆川嘉左ヱ門の木彫なんかの場合、それをどこから持ってきて、どこにどのように置いたとしても、あくまで同じ作品として鑑賞することができる。一方で、インスタレーションにおいては、展示する「場」そのもののデザインについても、作家がその作品づくりの一環として積極的に関与している。ようするにインスタレーション・アートでは、置かれている「物」だけでなく、それが置かれている空間そのものまでひっくるめて、展示パネルで紹介されている作品なのだくらいに思っておくとよいだろう。

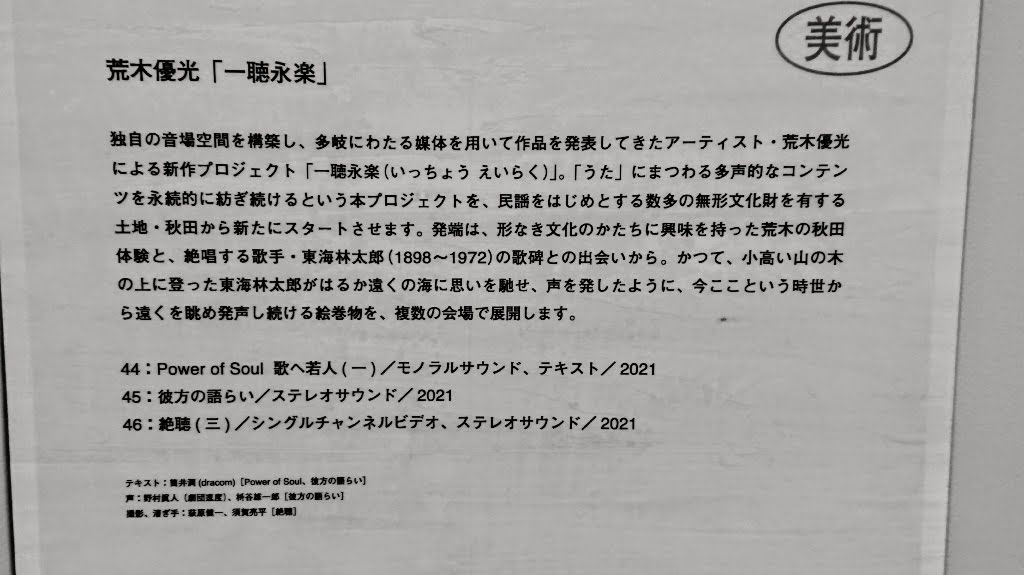

「一聴永楽」は、秋田市文化創造館ほかの建物内外に計5つの展示スペースを設けて設置されているインスタレーション・アートである。展示内容としては「Power of Soul」というタイトルでテキスト・モノラルサウンドを組み合わせた一連の空間展示と、「彼方の語らい」というタイトルの音声展示、「絶聴」「ときのかたち」というタイトルの一連の音声・映像作品から構成されている。また、これらの作品のほかに、荒木自身による制作日記みたいな文章が印刷されたレジュメが展示の側に置かれている(ふつうのA3用紙に刷られたもので「ご自由にどうぞ」的なやつらしい)。

「Power of Soul」のテキストの部分(担当:筒井潤)は、白い布に印刷されて掲げられている「ポエム」である。レジュメも参考にしたうえで読み取るかぎり、東海林太郎という実在した歌謡歌手から着想を得たのだと思われる、一人の男性の人生にまつわる語りであるらしい。言ってしまえば、この〈歌い手〉の語りとして示される〈声〉についての哲学みたいなものが、一連の展示作品のテーマとなっている。

インスタレーションとしての「彼方の語らい」

そこでとりわけ意味ありげな部分として私たちに訴えかえてくるのは、音声展示である「彼方の語らい」だろう。

「彼方の語らい」の展示スペースは、部屋としてはいたってふつうな、ただの四角い展示室である。5人くらい入ったらもう手狭そうな室内には、照明装置のほかに、「絶聴」を映している一台のモニターと、音声を再生している二台一組のステレオスピーカーが設置されている。室内の真ん中には椅子が2脚だけ置かれていて、鑑賞者はそこに座って、作品を聴くことができる。

音声の内容はインタビューのような状況を思わせる「会話劇」みたいなものである。全体としてはそんなに長くない(5分ちょっとくらい?)内容がループされているのだが、つなぎ目などはよくわからない。しばらく聞いていると、気づいたら「ここはさっき聴いたな?」という部分に戻ってきているような感じだ。

「インタビューのような状況を思わせる」という言い方をしたのは、つまり、いわゆるインタビューではないらしいぞということである。そもそも、あれを「会話劇」と呼んでしまってよいのかどうかがすでに疑わしい。

「彼方の語らい」で話をしているらしいのは、それまでの人生を〈歌い手〉として生きてきたらしい男性と、彼のことを「先生」と呼んでいる〈聞き手〉役の男性である。しかし、二人の会話らしき〈声〉がひらく場面は、会話内容に引きずられるようにしてなめらかに転換していき、そのまま流れるように人物の境界が曖昧になって、〈歌い手〉と〈聞き手〉の存在がいわば混線してしまう。

この作品の音声作品としての聞きどころのひとつは、したがって、はじめは中央のスピーカーから聞こえていた〈歌い手〉の聞こえの位置が〈聞き手〉と入れ替わりはじめるあたりの音響効果かもしれない。

残される〈声〉/〈聞こえ〉までの距離

それで、結局「一聴永楽」が私たちに示しうるものとはいったい何なのだろうか。まあ、「私的につまりこういうことだと思いました」というのをダラダラと全部書くのもどうかと思うので、以下では、連想されるいくつかのポイントだけ書き出してみよう。

まず、やはり〈声〉についてである。本作のテキストのなかで繰り返し強調されているのは、私たちの〈声〉というものが、たしかに私たちそれぞれに属する持ちものでありながら、自分自身の耳に聞かれる〈聞こえ〉のうえでは、けっして他者に聞かれるのと同じように聞かれえないという気づきだろう。

「彼方の語らい」で示されているのも、「僕」より「僕」の〈声〉に詳しい存在だったという「妻」に先立たれた〈歌い手〉にとって、名前や身体をおいてなお、たしかに自分自身のものとして残された最後の持ちもの(「声だけが僕のもの」)であるその肉声の聞かれえなさ――〈聞こえ〉の不在という点にほかならない。

それだから、この先生はふとしたときに「これ、誰か聴いてる?」と(突然あからさまにこちら側を意識したかのような調子で)尋ねてきて、それに対して「聞いてますよ」と応答する〈聞き手〉の存在とやがて曖昧になってしまうのであり、同時に、この音声を正しく「記録」として耳にできている私たち(鑑賞者)のほうこそが、かえって正統な〈聞き手〉だったみたいな不思議な感覚になってくるのである。

「湖」と〈漕ぎ手〉を捉える〈視点〉

こうした〈声〉と、それを「記憶」ならざる「記録」として聞きうる私たち(鑑賞者)とのあいだの距離をうかがわせるものとして、「絶聴」が見せている風景がある。

映し出されているのは、山に囲まれたどこかの「湖」の景色、その上に浮かべた一艘の舟、その舟を繰る〈漕ぎ手〉のようすだ。〈漕ぎ手〉は、どうやら本当にただ舟を漕いでいるだけのようで、傍目には何をしようとしているようにも見えない。だからそれはそれとして、あの映像のなんともいえなさはむしろ、〈漕ぎ手〉のようすをまるでそういうゲームみたいな〈視点〉から捉え続けている、あのカメラの独特な気配のほうにある。

ああいうふうな、映像の内部には見きれない〈視点〉を私たちはよく知っている。あれはプレイヤーがグリグリ動かせるオープンワールド系のゲームなんかで、プレイアブルキャラの背後に浮かんでいるアイツらや、TVアニメのなかの人間模様を映しているアイツらなんかと同じ種類のもの、あちら側の世界には実際には存在していないだろうはずの謎カメラの〈視点〉だろう。

映像内の「湖」は、秋田の内陸部、とくに山がちな地域に点在していそうなものだ。それは、たとえば戦前の八郎潟のような浅くひらけたものではなく、そういう山あいの地形として「ある」としか言いようのないもの、山の裾が前触れなく、そのまま水中深くまで落ちこんでいるようなタイプの「湖」である。

そういう「湖」は、静かな水を湛えて、ただ、そこにある。それら「湖」の深みには、あるいはダム建設で沈んだ集落だとか、地域の言い伝えに出てくる神さまの住処だとか、実はいろいろなものがあったり(なかったり)するのかもしれない。

いずれにしろ、私たちはそういう「湖」に浮かべた一葉の舟のゆくえをそういう「記録」として目の当たりにするのだが、しかし、私たちは映像内のスピーカーから発せられているらしい〈声〉が本当に現象している地点にまで肉薄することはできない。むしろ、映像内における〈視点〉の距離は、舟が漕ぎ進められるにしたがって、遠く離れていってしまう。

「絶聴」のモニターの傍では、絶えず何かの音が鳴らされている。音が何かはさっぱりわからない。そこにあるスピーカーに近づいてみたところで、音源との距離は縮まらない。〈声〉が発せられた地点から、私たちがいる〈聞こえ〉の位置までのあいだには、決定的な遅延が生じていく。

本当は、私は、映像としての「絶聴」の全容を確認した自信がない。もっとも、映像の全部を真摯に見つめ続けたところで、わからないものについてはいつまでもわからないままだろう。

「場」に立ち入るということ

おそらく「一聴永楽」の今だけの特殊な状況として、作品の外から聞こえてくる環境音がある。

展示会場である秋田市文化創造館の真向かいでは「あきた芸術劇場」の建設工事が進められている。この工事は荒木が文化創造館に下見に訪れた際にはすでに着工されていたはずで、実際の展示制作の段階でも着々と進められていただろうものだ。

私は仕事のない無職なので、平日の昼間などにも、文化創造館に吸い寄せられる。改装されたばかりで雰囲気もきれいな建物だし、通りがかりだけどトイレでも借りとくかとか、だいたいそんな感覚だ。平日の日中、規模の大きな工事現場ともなれば、そこからくる音量はバカにならない。「一聴永楽」の建物外の展示のひとつは隣接する通りのすぐそばに設けられたものだが、そこで流されている例の音声はその「場」の環境音に被されてしまい、より一層わけのわからない謎の音声みたいに現象している。

工事現場にはお昼休みがある。そこで働いている職人さんたちの多くが、作業着のまま、ランチタイムの街に繰り出していく。そのすこしのあいだ、その「場」はいくらか静かになる。休憩時間の終わりごろになると、みんな現場に帰ってきはじめて、また仕事が再開される。仕事は夕方には終わる。文化創造館はその後もうすこしのあいだ開館しているようだが、そのあいだじゅうずっと、例のあの音は再生され続けている。

音はいたるところで鳴っているものだ。たとえば通りの向こう側、あの工事現場のなかには、きっとあの「場」に特有の音がある。だが、それがどんなものなのかは、私は知らない。通りのこちら側で鳴っているこの音だって、そもそも多くの人は気にも留めないものだろう。

それにたまたま気づくことや、知らないまま通り過ぎるといったことについて、いちいち偉いだとか寂しいだとかいった感想を言うつもりはない。ただ、たまたまそこにあるということならば、私たちはその「場」に鳴っている音に耳をすませばよいのであり、実際、私たちのほとんどはたまたま居合わせた「場」の音を聴くことだけで手一杯というのがふつうではないだろうか。

それでもあえて「一聴永楽」を鑑賞することが、その人にとっていったいどのような時間になるものかは、私からはなんともいえない。だが、この作品はインスタレーションだから、会期の9月26日を過ぎればすっかり撤収されるものなのだろう。建設されている劇場も来年6月にはオープンする予定だという。

作品は、あるいは何らかのかたちでアーカイブされたり、されなかったりするのかもしれないが、少なくとも、それが「記録」になるより速く、みずから「場」に立ち入ることができる時間はすでにかぎられている。