批評の哲学は何をしようとしているのか(ノエル・キャロル『批評について』)

この記事について

ノエル・キャロル『批評について』(訳=森功次、勁草書房、2017。原著は2009)を取り上げた読書会にちょっと前に参加して、とりあえず通読したので、そのレビューのようなもの。基本的にキャロルが言いたげなことを私なりに雑に解釈したもので、ノエル・キャロルが同書でそう書いているぜ!といった要約のようなものではありません。

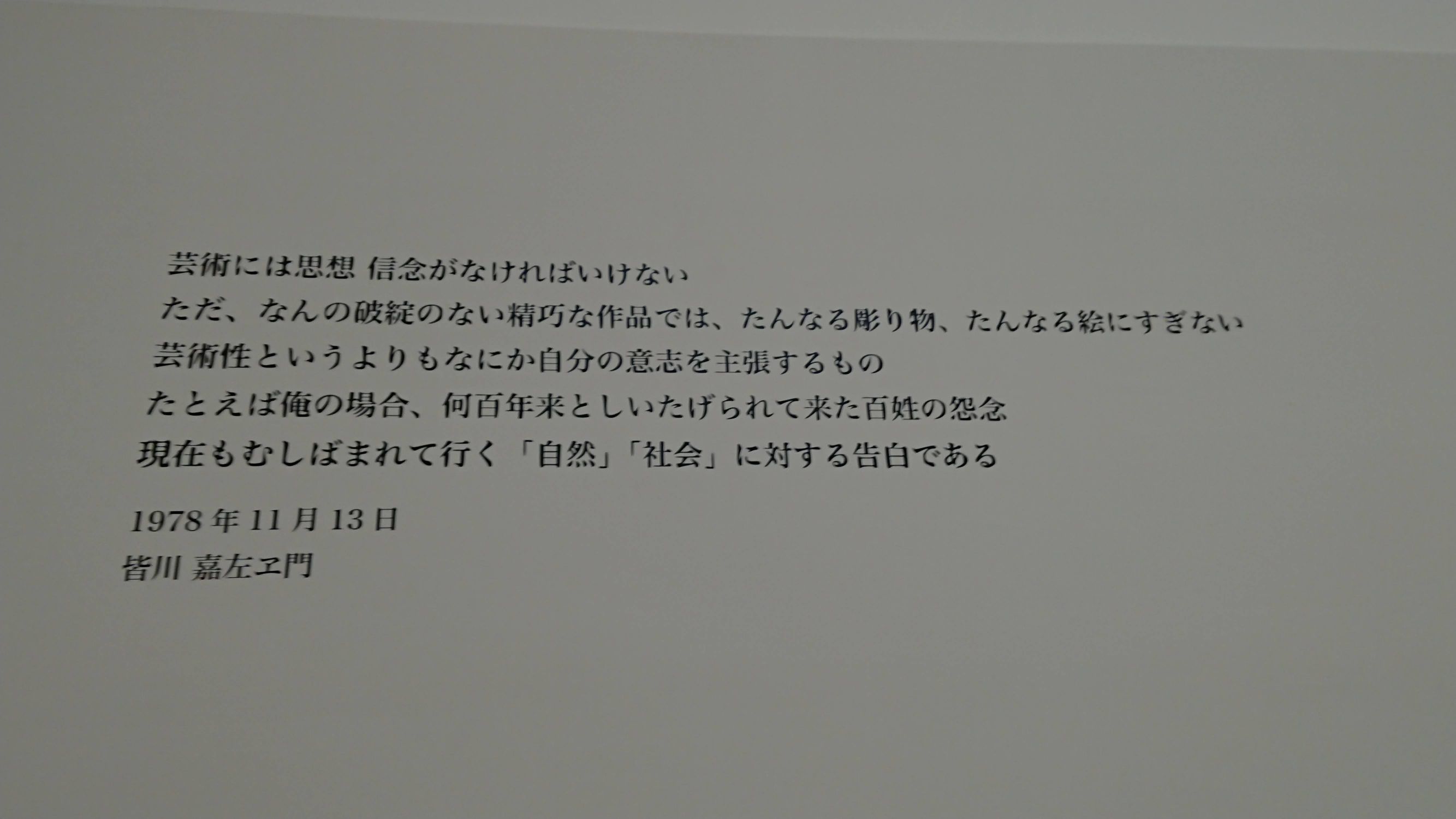

ちなみに、この記事のサムネは某企画展で撮った壁の写真。

批評について - 株式会社 勁草書房

ノエル・キャロル『批評について』の批評観

キャロルの批評観は、作品を提示する作者の「意図」なる何かを推し量り、作者が現にそうしていることの目的に鑑みた批評を試みるというような、ある種のコミュニケーション・ゲーム的な「批評」を想定している。

もちろん、私たちが批評と呼びうるような実践のすべてがそのような狭義の「批評」であるとはかぎらない。キャロルもそのような意味の留保は繰り返し述べている。

他方で、そのように考えることの何が嬉しいのかというと、私たちがそこに意図のあらわれを見るということが、「芸術作品(アート)」を自然のなかにただ存在するだけの事物と区別するうえで有用だからだろう。この点はわかりやすくそうとは書かれていないように見えるが、2章の冒頭で「我々はただの石を批評したりしない」といった指摘をしていることからも、私たちが対象をまともに「批評する」ためには「意図を帰属しうる」といったある種の行為者性を前提したほうがよさそうくらいには考えていそうだし、それは議論に意図を導入するモチベーションの一つとしてもうなずける気がする。

「芸術的価値」と「美的価値」

注意すべきこととして、この点で、キャロルが想定する「芸術的価値」は、自然のなかにただ存在するだけの事物の「価値」を何でもかんでもカバーするものではない。本書で念頭に置かれている「芸術的価値」というのは、素朴な意味で私たちが抱くような意思(意図)が反映された結果である事物の価値なのであって、しばしば事物の性質に還元できると考えられるような「美的価値」と呼ばれるものとは必ずしも一致しない。したがって、たとえば、環境美学で扱われるような「ありのままの自然の美しさ」みたいなものは、ここで扱われる狭義の批評で扱われる価値とはおそらく性格が異なっている(のだと思う)。

あるいは、こうした意味において、キャロルがここで念頭に置いている「芸術作品(アート)」というのは、ただの事物としての作品それ自体とは異なる何かである。もっとはっきりと指摘すると、キャロルがここで「批評」の対象であるとしているのは、具体的な「物」としてそこにある作品というよりは、作品を製作・提示するという一連の「行為」ないしはそのあらわれとしての作品(人がなす技としてのアート)のほうであり、すなわち、ここで展開されている「批評の哲学」とは、人間の営為についての評価にまつわる、ある種の「非難の哲学(行為評価の哲学)」にほかならない。

(反|非)現実意図主義との対立について

本書では、いわば「生気がある」とでも表現できそうな、そこに人間の意図が通っているように思われる事物の、その「目的」に照らしてなされる価値づけについて「成功価値」という呼び方がなされる(そういう説明の流れにはなっていないが、要するにそういうことだと思う)。

「成功価値」に対して、行為者の意図を前提しないような価値づけであるところの「受容価値」というのも考えられるはずで、では私たちはそのどちらにコミットすべきか(前者にコミットすべきだ!)という対立に関連して、本書ではわりと多めの説明がなされている。だが、そのあたりは「批評」という実践にまつわる関心の違いだろうと思うし、実際に「成功価値」にこそコミットすべきだとされるアプリオリに強い理由までは示しきれていないように見える。

また、本書で同じく多くのページが割かれているのが、行為者の意図の特定はいかにしてなされる(べき)かといった話をめぐる対立についての説明だ。しかし、ここに見られる混乱もやはり、主意主義的な行為論っぽい議論を展開したいのか、解釈行為論っぽい議論を展開したいのかという、それぞれの論者のモチベーションの相違によるところであるように思われる。意図の特定がどのような仕方でなされるかというのは、結局、私たちの作品に対する「批評」実践がどのような価値づけをなすべきかという話とは、あまり関係がないのではないだろうかというのが率直な感想。

「多元カテゴリー的アプローチ」と機能カテゴリー

キャロル自身はどうやら主意主義っぽい議論のほうに関心があるようだが、いずれにせよ、本書で展開される議論のなかでやや問題を含むように見えるのは、キャロルが機能カテゴリーとプロトタイプの概念をよくない仕方で関連づけているように見える点である(その他にも「??」となる懸念点はあったが、それほどクリティカルなものではないような気がした。ただし、素朴な感想ではあるが、この本は全体的に一連の議論に意図を導入することの効き目ということについて、もう一つ整理しきれていない印象を感じさせる)。

私の理解のかぎりだが、プロトタイプ的カテゴリーというのは、カテゴリーの外延のくせにプロトタイプから「滑ってしまっている」ようなアイテムについて説明するのには適していない。

プロトタイプの説明でよくあるのは、たとえば、ペンギンやダチョウは典型的な「鳥」ではないといった説明だろうが、当然ながら、ペンギンやダチョウはそれでも「鳥」というカテゴリーに属するものであるはずだ。もっと極端な例では、「鳥」に典型的な特徴をどれだけ減じることができたにしても、たとえば、鶏肉に解体される鳥があるときから突然「鳥」ではない何かになったりするというのは変だろう。それは確かに典型的な「鳥」の姿はしていないかもしれないが、たとえまったく「鳥」には思われないような鳥であっても私たちはそれを「鳥」だと判断しうるみたいなことは、まあまあよくあるケースのような気がする。

このようなカテゴリー概念は、キャロルが本書で援用しているような、いわゆる特徴の束みたいなものによって特徴づけられるタイプのカテゴリーとは構成のされ方が異なっている。私たちが鑑賞する個々の芸術作品のように、しばしばあるカテゴリーに典型的な特徴が現に備わっていないものについてでも、依然としてそのカテゴリーの成員と認められるようにするには、プロトタイプ的カテゴリーとは異なる立て付けのカテゴリーを前提するほうが都合がよい。

実際にキャロルが「多元カテゴリー的アプローチ」という用語を与えて構成しようとしている「理由にもとづいた価値づけ」の枠組みは、私なりに解釈すれば、だいたい次のような内容になる。まず、キャロルは、アイゼンバーグらによって批判的に検討されているという次のような価値づけの論証形式について、

- 芸術作品Sは特徴Fをもっている

- 特徴Fをもつ芸術作品はよい芸術作品である

- したがってSはよい芸術作品である

以下に挙げるような不満点を解消するべきだと考えている。

- そもそもFの評価はSにまつわる目的は何かという観点を離れては定まらない

- 特徴Fが現に備わっていないことにもとづいた評価ができなさそう

しかし、そうであるとすれば、キャロルは、次のような価値づけの論証形式を新たに提出すればそれでよい。というか、キャロルは作品の目的に照らした批評ということに非常にこだわっていることからも、たぶんこうしてしまう方が見通しがよいと思う。

- 芸術作品Sは特徴Fをもっている

- 芸術作品Sの特徴FはPという「本来の機能(≒目的)」をもっている ⇔ すなわち、SにFがそなわっていることは、Sが属するカテゴリーにおいてFがPという効果を果たしたことが、作品の「よい」(または「わるい」)評価に結びついたことの結果である

- したがって、Sは「よい」(または「わるい」)アイテムである

こうして特定の機能と結び付けられているようなカテゴリーのことを「機能カテゴリー」と呼ぶ。また、このような仕方の「本来の機能」の定義づけを機能についての起源論的説明という(この形の説明のうれしい点として、ここでは「本来の機能」についての定義づけがカテゴリーの定義づけとして論証の内部に含まれているため、そのカテゴリーの目的を同定するためにカテゴリー的意図を持ち出す必要がない)。

注意点として、S に F が認められる背後に行為者性がなくても、この論証形式は適用できる。つまり、この種のアイテムの評価実践とは、あくまで解釈行為論っぽいものなのであって、ここにあえて意図という概念を導入する必要性は実はない。例として、次のような論証では、「壊れかけているチューナー(F)がある」という特徴の実現について何者かの意図は介在していないかもしれないのだが、依然として先の論証形式を問題なく適用できているはずである。

- Sには壊れかけているチューナー(F)がある

- SのFには、電波を受信するという本来の機能(P)がある(ここでは、本来の機能(P)は損なわれている) ⇔ すなわち、SにFがそなわっていることは、Sが属する「ラジオ」というカテゴリーにおいてFがPという効果を果たしたことが、アイテムのよい評価に結びついたことの結果である

- したがってSは(「ラジオ」として見るかぎりにおいて)わるいアイテムである

「批評」は実りのある実践であるべきはず?

では、このような評価実践の枠組みを採用してしまえば、「芸術作品」の価値づけに意図という概念はまったく不要なのだろうか? 私たちの関与する「よい・わるい」という作品の評価が、現にそれと同じような評価が広くなされてきた「歴史的事実」(というより、鑑賞者側の歴史的事実の認識?)によってのみ決められてしまってかまわないのだとしたら、それはまあそうなのかもしれない。あるいは、そうした価値づけの個別の内容についてまでは、いちいち「よい・わるい」といった評価が問われなくてかまわないというのならば、それはそうであるに違いないだろう。

言い方を変えれば、どうやらキャロルは、「批評」についてそのようなレベルに留まる考え方には満足していないように見える。なんというか、おそらくだが、キャロルは私たちのなす「批評」という実践について、単なる価値づけというよりもう少し実際的な「実りのある」ような――人間的な営みとしてそれなりの意義がある実践であるべきだと想定しているらしい。

それだからこそ、キャロルは「批評」を、何がしかの特徴の実現を志向する作品をそのようなものとして製作・提示する「行為」の評価として位置づけることになる。本書の議論が「批評」はあくまでも「理由にもとづいた価値づけ」であるべきだというテーゼにこだわるのは、「そういういい加減な批評を絶対にやるなということではないけど、それをやることに何の意義があるのか理解できないし、そういうのは正しく『わるい』批評と見なされるべきではないか」くらいの信念を持っているからではないだろうか。

本書では一連の議論に意図という概念を持ち出してくるモチベーションがイマイチわかりやすく示されない(そのあたりは非常に不親切だと思う)のだが、キャロルの意図主義は、少なくとも本書を見るかぎりでは、行為者の心のなかで考えられたような実際的な意図を前提としていない。「ここでいう意図主義が前提としている『意図』というのは『予めの意図(fore-intention)』とはかぎらないぜ」ということは、実際に本書のなかで述べられている。

先に見たような論証形式をとりあえず「理由にもとづいた価値づけ」の中身なのだとすると、本当は、行為の解釈的な価値づけに際しては行為者の意図の出る幕はない。「予めの意図」など持たなくても私たちは何がしかの行為をすることができるし、したがって、意図が実際的には介在しない事物にもおそらく芸術的価値はあらわれうる。それでもなお、その価値づけに意図が関与する余地を残しておくとうれしいことがあるとすれば、それは、私たちが何かを「批評する」ことそれ自体についても「よい・わるい(正当である・不当である)」ものとして吟味しうるようなレベルに「批評」実践を位置づけることができるという点だろう。

図らずも――なのかは定かでないが、キャロルのプリミティブな批評対象=アートの認識は、私たちの日常語の感覚で言うアートよりも射程が広く、その価値について問われうる人間の営み全般のことを指してしまっているように見える。だから、おそらくキャロルは(これは別にことば遊びとかではなく)「批評」もその意味においてアートの一つだし、そうあるべきだと考えている気がする。

あわせて読んだりした資料

同書のもっとレビューらしいレビューとしては次が参考になると思う。

(反|非)現実意図主義や「価値最大化理論」の話としては以下など。

- 文学解釈における価値最大化理論|スティーヴン・デイヴィス「作者の意図、文学の解釈、文学の価値」(2006) - obakeweb

- 芸術作品の「最適」な解釈を求めて:ジェロルド・レヴィンソン「仮想意図主義」について - obakeweb

- 芸術作品における嘘、作者の意図と作品解釈、あるいは鑑賞自律主義についての覚書|obakeweb|note

- 作者の意図とその証拠|obakeweb|note

- 作者の意図と作品の解釈 - 9bit

以下は仮説意図主義に関連する論文。

いわゆる「《意図は行為の原因だ》というテーゼ」なしで意味を確保する話については、次が参考になる。ちなみに、この記事の「機能カテゴリー」のアイデアは、野矢の文章に見える意図の処理を念頭に、戸田山和久『哲学入門』(#)で紹介されているミリカンの論から引っ張ってきたもの。

- 話し手の意味と意図の無限後退――三木那由他の『話し手の意味の心理性と公共性』(勁草書房、2019年)の合評会|山口尚|note

- 「意図とは何か」とグライスのパラドクス――野矢茂樹『哲学・航海日誌』(文庫版第Ⅱ巻、中公文庫、2010年)より|山口尚|note

以下は行為論や行為の評価(「非難の倫理学・哲学」)の話。なお、この記事のタイトルづけは、佐々木拓(2017)「非難の倫理学は何を説明しようとしているのか」(#)からパクった。